Hace tiempo hablamos de la sonatina, una forma musical muy similar a la sonata. Tal como decíamos en esa entrada, la sonatina suele tener el mismo número de movimientos que la sonata, aunque éstos suelen estar mucho menos desarrollados, de lo que deriva la diferencia esencial de la primera respecto a la segunda: su brevedad y sencillez.

Como ejemplo tomamos una sonatina para violín y piano que el compositor checo Antonín Dvořák escribió durante su estancia en Nueva York, donde fue invitado a dirigir el Conservatorio Nacional de Música de América, cargo que mantuvo durante tres años. En esa entrada nos centramos en el tercero de sus cuatro movimientos, un scherzo, mientras que hoy trataremos el segundo, un larghetto al que, debido a una costumbre muy frecuente entre los editores románticos, también se conoce como Indian Lullaby, Indian Canzonetta o Indian Lament. Este último título fue empleado sobre todo por Fritz Kreisler, al que debemos la siguiente interpretación, grabada en 1914.

Como decíamos, esos títulos postizos no fueron idea del compositor, si bien éste manifestó en repetidos artículos que escribió tras su llegada a América su gran admiración hacia la música tradicional de Estados Unidos y la profunda convicción de que el estilo musical de ese joven país debía fundarse sobre la música de los nativos y de los afroamericanos. Y no podía ser de otra manera, pues esa perspectiva estaba totalmente en línea con los nacionalismos musicales que venían desarrollándose en Europa a partir de mediados del siglo XIX, siendo el mismo Dvořák uno de los máximos representantes del de su país natal.

Frances Densmore graba la voz de un jefe de los pies negros en el Instituto Smithsoniano (1916).

En esa época, la mirada hacia culturas diferentes no era neutral, pues se enfocaba siempre desde un punto de vista eurocentrista. En música, a la disciplina que estudiaba culturas diferentes de la occidental, directamente se le llamaba musicología comparada. Sólo después de varias décadas de estudios, en los cuales la antropología y el fonógrafo tuvieron un rol fundamental, se fueron superando esas limitaciones en favor de una etnomusicología que tuviera en cuenta y respetara el diferente contexto cultural.

Por otro lado, lo que hizo Dvořák, hijo de la época que le tocó vivir, fue utilizar algunos de los elementos musicales más evidentes de la cultura indígena norteamericana, como la escala pentatónica y los ritmos sincopados, para combinarlos muy sabiamente con la armonía y la forma de la música occidental y así componer ex novo una melodía para el movimiento lento de su sonatina que a los oídos de entonces sonara como si fuera recuperada del folclore local.

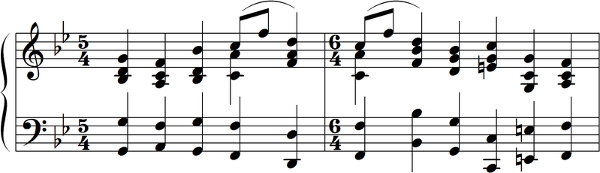

En la siguiente partitura, ese larghetto está transcrito para flauta dulce, un arreglo que he hecho para que mis alumnos y alumnas de 4º de ESO, a los que dentro de poco despediré definitivamente, puedan tocar una obra de este período que ahora nos toca estudiar.