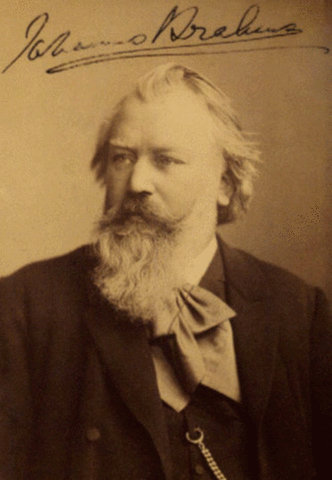

Johannes Brahms (PD Wikimedia Commons)

El repertorio para piano es sin duda uno de los más extensos que existe: inventado por Bartolomeo Cristofori a comienzos del siglo XVIII, fue progresivamente desplazando a sus antecesores, entre los que destacaban el clavecín, extremadamente ágil pero sin posibilidad de variar la dinámica, y el clavicordio, que sí permitía matices pero a cambio de grandes limitaciones técnicas que entorpecían la ejecución.

A comienzo del siglo XIX, la técnica de construcción del piano había llegado a su madurez, llegando a ser uno de los instrumentos preferidos por los compositores románticos, no sólo por sus enormes potencialidades acústicas ―tenía suficiente potencia como para poder llenar grandes salas de conciertos aunque a la vez permitía graduar el volumen según las necesidades expresivas― sino también porque el pianista, al no necesitar acompañamiento en gran parte de su repertorio, podía dar rienda suelta sin limitación alguna a su espíritu creador durante la interpretación, representando así mejor que nunca el ideal del artista romántico.

Sin embargo, el piano es un instrumento presente también en muchísimas obras de cámara, desde el dúo con prácticamente todos los demás instrumentos hasta grupos bastante numerosos. Entre tanta variedad destacaría el quinteto: uno de los compositores que mejor partido ha sacado a esta formación ―que amplía otra que ya de por sí es muy completa y equilibrada como es el cuarteto de cuerda― es Johannes Brahms, al que hoy queremos recordar por ser el 116º aniversario de su muerte.

Curiosamente, la primera versión de su Quinteto para piano en fa menor, opus 34 Brahms la compuso para quinteto de cuerda (sin el piano y con un segundo violonchelo), pero dos años después lo transcribió primero para dos pianos y finalmente tal como lo conocemos ahora, tras lo cual destruyó el original (sin embargo la versión para dos pianos fue rescatada a partir de una copia y publicada como opus 34 bis).

En el siguiente vídeo está el quinteto completo, 45 minutos de auténtico goce, interpretado por Ilya Rashkovskiy y el Ariel String Quartet.

Tal como decíamos antes, hay repertorio para piano a dúo con prácticamente todos los instrumentos: hasta con otro piano, como es el caso de la ya citada opus 34 bis. La definición de dúo pianístico se usa para ese caso, en el que cada uno de los pianistas toca en un instrumento diferente. Pero hay un caso especial, en el que dos pianistas tocan el mismo instrumento, a cuatro manos. También en este caso Brahms nos ha dejado una obra maestra: una colección de 21 danzas húngaras tan bonitas que varios compositores, entre los cuales está Antonin Dvořák, quisieron transcribirlas para orquesta. La nº 5, quizás la más famosa de todas, sirvió a Charlie Chaplin para una de las escenas más conocidas de su película El gran dictador.

Contrariamente a lo que pensaba Brahms cuando compuso estas danzas, las melodías sobre las que se basan no son genuinamente folclóricas sino que en la mayoría de los casos se trata de obras de músicos menores que contienen elementos peculiares de la tradición musical húngara, entre los cuales predominan algunos giros melódicos típicos de la música violinística gitana y un ritmo caracterizado por un continuo rubato en tempi lentos y expresivos o rápidos y desenfrenados.

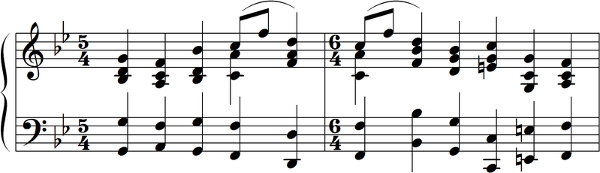

Todo esto lo podemos apreciar en el siguiente vídeo, con la danza nº 4 en la interpretación del alicantino Quattro Piano Duo, que además nos permite reparar en el grado de compenetración que hay que alcanzar para tocar en este tipo de formación camerística, compartiendo no sólo la obra sino también el instrumento sin obstaculizar los movimientos del otro (notad que en muchos momentos la mano izquierda de la primera pianista se cruza con la derecha del segundo).

Tal como en otras ocasiones, terminamos con la transcripción para flauta dulce de esta danza, una versión que requiere cierto nivel técnico, sobre todo en el vivace central.