Archivo de la etiqueta: Guillermo Nazara Reverter

A continuación os presentamos la segunda parte del reportaje sobre Cats por nuestro autor invitado Guillermo Názara. Podéis seguirle en su twitter @MrNazara y en su canal de Youtube

Una vez más, Andrew Lloyd Webber se encontraba al borde de la desesperación. La fama y admiración por las que tanto había trabajado pendían de un agrietado hilo condenado a partirse. Todo habían sido problemas desde que había decidido embarcarse en el ambicioso –o, como la mayoría lo veían, absurdo- proyecto de convertir en un musical un viejo y olvidado repertorio de poemas infantiles. Y aun así, después de meses de constantes decepciones, ni siquiera había perdido un ápice de las ganas de seguir con aquella locura.

Una vez más, Andrew Lloyd Webber se encontraba al borde de la desesperación. La fama y admiración por las que tanto había trabajado pendían de un agrietado hilo condenado a partirse. Todo habían sido problemas desde que había decidido embarcarse en el ambicioso –o, como la mayoría lo veían, absurdo- proyecto de convertir en un musical un viejo y olvidado repertorio de poemas infantiles. Y aun así, después de meses de constantes decepciones, ni siquiera había perdido un ápice de las ganas de seguir con aquella locura. La llamada de Cameron Mackintosh, el productor, era la cumbre de una gigantesca –y muy a su pesar, creciente- montaña de infortunios que habían acompañado a la obra desde su origen. A decir verdad, solo Andrew seguía teniendo fe en ella; estaba claro que algo que desde el principio había recibido tan mala acogida estaba destinado a fracasar. Pero el joven compositor no estaba dispuesto a abandonar aquello en lo que había volcado tanta dedicación, esfuerzo y, sobre todo, ilusión. Días después de hablar con Mackintosh, Andrew desembolsó varios millones de libras para que sus gatos pudieran hacerse un hueco en el West End.

Fueron semanas de intenso trabajo, en las que los miembros del equipo creativo tuvieron que ir a contrarreloj para cumplir con las exigentes fechas impuestas por la dirección del teatro. Tan solo disponían de cinco semanas para ensayar una pieza en la que cada movimiento, cada gesto debían ser coreografiados. Si bien memorizar todos esos pasos iba a ser una ardua y complicada tarea para el ensamble, diseñarlo en tan poco tiempo era una misión prácticamente imposible.

Pero hacía tiempo que Cameron Mackintosh tenía su mente fijada en una persona; para él, la única capaz de asumir el irrealizable reto de preparar más de dos horas de baile en prácticamente un mes. Gillian Lynne había logrado hacerse un nombre gracias a las vanguardistas danzas que había creado para el Royal Ballet de Londres. Precisamente fue esa fusión de estilos la que captó la atención del productor, quien estaba convencido de que era exactamente lo que necesitaba una partitura tan ecléctica como la de Andrew.

Pero hacía tiempo que Cameron Mackintosh tenía su mente fijada en una persona; para él, la única capaz de asumir el irrealizable reto de preparar más de dos horas de baile en prácticamente un mes. Gillian Lynne había logrado hacerse un nombre gracias a las vanguardistas danzas que había creado para el Royal Ballet de Londres. Precisamente fue esa fusión de estilos la que captó la atención del productor, quien estaba convencido de que era exactamente lo que necesitaba una partitura tan ecléctica como la de Andrew. Sin embargo, la innovadora artista no estaba dispuesta a aceptar ningún proyecto durante una temporada, aunque viniera de la mano de Lloyd Webber. Después de haber trabajado sin descanso en varios montajes, Lynne se acababa de casar y había decidido tomarse uno periodo sabático para disfrutar de su nueva vida en pareja. No obstante, Mackintosh no iba a permitir que la mejor oportunidad que tenía para llevar la obra a buen puerto se escapara de sus manos tan fácilmente.

Sin embargo, la innovadora artista no estaba dispuesta a aceptar ningún proyecto durante una temporada, aunque viniera de la mano de Lloyd Webber. Después de haber trabajado sin descanso en varios montajes, Lynne se acababa de casar y había decidido tomarse uno periodo sabático para disfrutar de su nueva vida en pareja. No obstante, Mackintosh no iba a permitir que la mejor oportunidad que tenía para llevar la obra a buen puerto se escapara de sus manos tan fácilmente. Tras haber recibido incontables negativas, Mackintosh consiguió convencer a Lynne para que, al menos, escuchara la partitura. Haciendo de tripas corazón, la coreógrafa aceptó darle una oportunidad a la cinta que Cameron le había enviado, en la que se oía al propio Andrew interpretando sus canciones al piano -con él mismo haciendo todos los personajes-. Acompañada de un ejemplar del poemario de Eliot, Lynne comenzó a darse cuenta de que lo estaba sonando ahí distaba mucho de aquella anodina pieza que se había imaginado. La bailarina estaba impresionada con la maestría con la que Andrew había musicalizado los versos del autor galés, cuyas letras parecían estar escritas específicamente para sus melodías. Quizás el talento del compositor era el único requisito que Lynne precisaba para cambiar de idea…

Los castings comenzaron de forma inmediata. En cuestión de días, los creadores tenían que encontrar a un elenco de más de veinte personas capaz de soportar las duras exigencias tanto vocales como actorales que Cats suponía en cada función. Si ya reunir intérpretes de tal calibre en Broadway era una proeza, encontrarlos en el West End de los años 80 sería un auténtico milagro. Si de algo tenían fama los ingleses era de la falta de preparación de sus bailarines; ningún musical de danza británico había cosechado éxito en ningún lado. No iba a ser nada fácil hacer desaparecer tan vergonzosa y -para los componentes de esta obra- problemática realidad.

Nuestro autor invitado Guillermo Názara nos ofrece un genial artículo sobre el musical Cats. Podéis seguirle en Twitter @MrNazara y en su canal de Youtube y leer más artículos e información sobre musicales en la revista digital que dirige http://primerafilarevista.com

Andrew Lloyd Webber se había quedado fascinado con aquella trágica historia, olvidada en un viejo montón de papeles que la viuda de T. S. Eliot conservaba en el deshabitado escritorio del poeta. Ambos se habían reunido a petición del compositor, quien tenía intención de convertir la obra del autor galés en un espectáculo que estrenaría en el West End londinense. No obstante, ni la popularidad y el éxito que el músico británico había cosechado con Evita y Jesucristo Superstar ni la pasión que este sentía por los versos de su marido servirían para encandilarla; no autorizaría nada que supiera que su esposo habría desaprobado. Prueba de ello era la carta de rechazo que el propio Eliot escribió a los directivos de Disney, quienes también se habían interesado por sus peculiares felinos.

Sin duda, Lloyd Webber se enfrentaba al mayor reto de toda su carrera, no solo por la necesidad de escribir una partitura que convenciera a la reticente viuda de Eliot, sino por el enorme cúmulo de infortunios que esta producción estaba condenada a sufrir. El apoyo y el entusiasmo que había disfrutado durante la creación de sus anteriores musicales habían sido sustituidos por la desidia y la desconfianza; todo Londres estaba convencido de que el apodado como “rey Midas del teatro musical” se había vuelto loco. Hasta Trevor Nunn, el director, dudaba que la obra pudiera tener una buena acogida. Estaba convencido de que Lloyd Webber acababa de tener su primera mala –si no, pésima- idea para un show; y, lamentablemente, le había tocado a él lidiar con ella.

Ajeno a las constantes críticas que su obra recibía incluso antes de haber visto la luz, Andrew se centró en componer la partitura más ambiciosa que jamás había escrito hasta la fecha. Después de haber experimentado con una interminable lista de estilos musicales, que comprendían desde enérgicas canciones de rock duro hasta sugerentes tangos argentinos, el autor estaba convencido de que había llegado la hora de reunir todos sus registros en una única pieza; y los gatos de Eliot, únicos y completamente dispares entre sí, eran la perfecta excusa para llevar a cabo ese proyecto.

Después de largas y agotadoras semanas frente al piano, Lloyd Webber logró poner “nota y final” a la música que decidiría el futuro de un show como nunca antes había hecho otra composición. Si a la esposa del fallecido poeta no le convencía, todos los esfuerzos habrían sido en vano. No obstante, en aquel momento Andrew estaba más preocupado por uno de los solos que había escrito.

Aunque ya lo había creado hace años para una posible adaptación de Sunset Boulevard, obra maestra del cineasta Billy Wilder, hacía días que el artista temía haber plagiado a algún otro autor; probablemente, Puccini. Vacilante y presa de los nervios, Andrew decidió salir de dudas preguntándole a su padre, quien durante años había sido director del Royal College of Music de Londres. Tras interpretarla en el piano, Andrew preguntó exaltado: “¿No te suena a algo que ya hayas escuchado?”. Muy a su pesar, este asintió rotundamente.

Andrew no sabía cómo reaccionar; sus mayores temores acababan de hacerse realidad. Aquella pieza reflexiva y melancólica, quizás uno de las mejores melodías que jamás había puesto sobre papel, no era más que una imitación de lo que otro ya había concebido años –si no, siglos- atrás. Poco esperaba en ese momento la contestación que su padre estaba a punto de darle: “Hijo mío, esto suena a diez millones de dólares”. Se trataba de la mundialmente conocida Memory.

En aquel instante, cualquier atisbo de inseguridad en su obra se disipó por completo. Andrew se había dado cuenta de que la partitura estaba lista para que ser puesta a prueba. Había llegado la hora de averiguar si aquellos versos infantiles que habían pasado de puntillas por la Historia de la Literatura se convertirían en reclamo para miles de espectadores en las bulliciosas calles de Covent Garden. Acompañado de un pequeño elenco de actores y cantantes, Andrew organizó un concierto en su casa de campo de Sydmonton, cuya invitada de honor era la responsable de decidir el destino del musical.

Andrew no podía creer lo que estaba oyendo. El colosal esfuerzo que había supuesto musicalizar aquellos poemas había dado sus frutos. La esposa de T. S. Eliot no solo estaba convencida, sino ilusionada con el proyecto. Parecía que después de haber tenido que enfrentarse a un sinfín de obstáculos de todo tipo, las cosas empezaban a cambiar. Además, ya había encontrado el teatro perfecto para montar el espectáculo; un antiguo plató de televisión, cuyo escenario se adaptaba a la perfección a las necesidades del show. Ya solo quedaba encontrar a un coreógrafo capaz de diseñar dos horas y media de baile y el musical estaría listo para abrir en el West End.

Fue entonces cuando Andrew recibió una llamada del productor: “No sé cómo decirte esto, pero los inversores han retirado todo el dinero. Creen que tu idea los arruinará”. Andrew se quedó helado; toda la ilusión y el trabajo que había puesto en la creación Cats y, sobre todo, en conseguir los derechos para realizarlo parecían haber sido en vano. ¿De verdad iba a dejar que aquello en lo que había invertido tantas horas y sacrificio muriera tan fácilmente? No estaba dispuesto a consentirlo. Sabía que este musical supondría un punto de inflexión no solo en su carrera, sino en la Historia del teatro británico; y si era preciso invertir toda su fortuna para llevarlo a cabo, así sería.

"Sondheim & Lloyd Webber" de Stephen Citron.

Documental "The Making of Cats"

Documental "The History of Musical Theatre "

"Andrew Lloyd Webber - 40 years of Music"

TS Eliot "Old Possum's Book of Practical Cats"

Os presentamos un nuevo artículo de nuestro autor invitado Guillermo Názara, un verdadero conocedor y amante de los musicales, espero que lo disfrutéis. Podéis seguirlo en twitter @MrNazara

Os presentamos un nuevo artículo de nuestro autor invitado Guillermo Názara, un verdadero conocedor y amante de los musicales, espero que lo disfrutéis. Podéis seguirlo en twitter @MrNazaraAl día siguiente, la ciudad de Nueva York amaneció radiante. Sus calles, vacías por tan solo unos instantes, estaban impregnadas de la alegría y la ternura que cada año aterrizaban en el West Village, colándose en miles de hogares y convirtiéndose durante semanas los únicos sentimientos de sus huéspedes. Ya hacía tiempo que el invierno había desembarcado en Manhattan, pero sus gélidas brisas y oscuras jornadas no habían servido de obstáculo para que aquella conmovedora sensación, a la que muchos apodaban <<espíritu>>, renaciera en el corazón de todo ciudadano como ocurría cada diciembre; la Navidad acababa de llegar a la Gran Manzana.

Sin embargo, el otro lado de la isla se había despertado inmerso en un ambiente gris y lúgubre. Los vecinos, quienes tan solo ostentaban ese título por alojarse en sus contenedores y en las esquinas de sus callejones, merodeaban por las destartaladas manzanas en busca de alguna prenda con la que abrigarse o de algo mínimamente comestible que llevarse a la boca. El espíritu navideño había pasado de largo; se había acomodado en los hogares más opulentos de la ciudad y se había olvidado de aquellos que, en ningún momento del año -o incluso de su vida-, habían sido receptores del más mínimo detalle material o fraternal.

Pero hacía tiempo que la exclusión había dejado de ser uno de sus peores problemas, pues un enemigo de origen desconocido había irrumpido inesperadamente en su comunidad y amenazaba con destruir a todo aquel que se interpusiera en su camino. El miedo y la angustia se propagaban por cada rincón del East Village a pasos agigantados, cuyos habitantes eran conscientes de su impotencia para enfrentarse a un rival tan sumamente despiadado.

De nada servía pedir ayuda. Sus constantes gritos de auxilio no hacían sino incentivar el rechazo de las más altas esferas, que condenaban a las víctimas de tan cruenta masacre, acusándolas de ser las responsables de su propia desgracia. Por otro lado, nadie podía hacer nada para mitigar aquella ola exterminadora que arramplaba con ferocidad por las calles de Nueva York. Sus heridos suplicaban, pero casi nadie escuchaba. Los mártires de aquel veloz exterminio se habían convertido en un incómodo tabú que los había apartado definitivamente del resto de la sociedad. Eran los 90 y el SIDA estaba ganando la batalla.

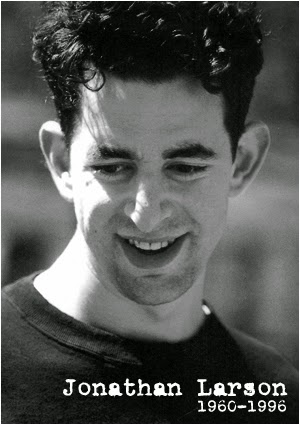

Jonathan Larson, por aquel entonces tan solo un simpático y peculiar camarero de una de las hamburgueserías más concurridas de la Gran Manzana, no podía dar crédito a la trágica situación que, en aquel momento, muchos colectivos y minorías se veían obligados a afrontar completamente solos. Siempre había detestado la discriminación, sobre todo la que, desde hace tanto tiempo, se había llevado a cabo en contra de los homosexuales. Era un tema que le indignaba especialmente, no porque él hubiera sido víctima de tales acosos, sino porque afectaba a una de las personas que más quería del mundo.

Jonathan Larson, por aquel entonces tan solo un simpático y peculiar camarero de una de las hamburgueserías más concurridas de la Gran Manzana, no podía dar crédito a la trágica situación que, en aquel momento, muchos colectivos y minorías se veían obligados a afrontar completamente solos. Siempre había detestado la discriminación, sobre todo la que, desde hace tanto tiempo, se había llevado a cabo en contra de los homosexuales. Era un tema que le indignaba especialmente, no porque él hubiera sido víctima de tales acosos, sino porque afectaba a una de las personas que más quería del mundo. Cuando eran adolescentes, Matthew, su mejor amigo, decidió que Jonathan fuera el primero en saber que era gay. Confesarlo no le había resultado nada fácil, pero jamás se arrepintió de haberlo hecho. Desde ese instante, Jonathan se convirtió en su roca. Lo apoyaba constantemente, incluso en los incómodos momentos en los que Matthew tenía que comentar su sexualidad a gente que no era capaz de comprender que un hombre pudiera sentirse atraído por otros hombres. Pero ese miedo a hablar abiertamente sobre quién era se había disipado hacía bastante tiempo. A fin de cuentas, ya no tenía motivos para temer que lo excluyeran; sabía que Jonathan siempre permanecería a su lado.

Ahora, varios años después, Jonathan volvía a ser el primero en conocer algo nuevo sobre Matthew. La única diferencia era que esta vez no se trataba de un rasgo o una faceta suya, sino de una espantosa noticia en la que, repentinamente, su amigo se había visto involucrado: Matthew acababa de ser diagnosticado como enfermo del SIDA. La situación era muy grave; los médicos le habían aconsejado que pusiera sus asuntos en orden cuanto antes. Era cuestión de meses que el temido desenlace tomara lugar. Por un momento, Jonathan se quedó congelado. Reaccionar ante tan fatídica novedad era casi imposible; estaba a punto de perder a una de las personas más importantes de su vida…

Aún conmocionado, Jonathan intentó tranquilizar a Matthew. <<Todo va a salir bien>>, repetía una y otra vez; pero lo cierto es que sus palabras no eran más que un improvisado parche con el que disimular el dolor y, sobre todo, el miedo que sentía. Lo que Matthew padecía no tenía cura, por lo que pensar que su amigo se recuperaría no era siquiera una ilusión; era un autoengaño. No obstante, no iba a permitir que la amargura y la desesperación consumieran a Matthew tal y como estaban haciendo con la mayor parte de la gente que pasaba por la misma situación. Apoyaría y ayudaría a su amigo en todo lo que pudiera. Desde ese momento, ninguna cosa más ocuparía su mente. Lo que no sabía es que pronto esta empezaría a obsesionarse con la creación de su obra maestra.

Aún conmocionado, Jonathan intentó tranquilizar a Matthew. <<Todo va a salir bien>>, repetía una y otra vez; pero lo cierto es que sus palabras no eran más que un improvisado parche con el que disimular el dolor y, sobre todo, el miedo que sentía. Lo que Matthew padecía no tenía cura, por lo que pensar que su amigo se recuperaría no era siquiera una ilusión; era un autoengaño. No obstante, no iba a permitir que la amargura y la desesperación consumieran a Matthew tal y como estaban haciendo con la mayor parte de la gente que pasaba por la misma situación. Apoyaría y ayudaría a su amigo en todo lo que pudiera. Desde ese momento, ninguna cosa más ocuparía su mente. Lo que no sabía es que pronto esta empezaría a obsesionarse con la creación de su obra maestra. Unos pocos días después, Matthew descubrió una pequeña organización dedicada a la asistencia de enfermos del SIDA. No ofrecía métodos para sanarse, pero sí para sobrellevar el terrible trago que sus víctimas estaban pasando. No había nada que Matthew necesitara más en esos momentos que comprensión, no por parte de sus allegados, sino de aquellos que se sentían y se enfrentaban a lo mismo que él. No obstante, precisaba que, una vez más, su mejor amigo fuera partícipe de esta experiencia.

Aquella mañana, ambos acudieron a la reunión. Allí, ante un puñado de atentas miradas que, en lugar de juzgar, mostraban su compasión, Matthew pudo expresar libremente el pánico que padecía, además de la rabia y la frustración que, día tras día, asolaban su mente. Una agradable sensación de satisfacción invadió los cuerpos de Matthew y Jonathan. El primero, por haber logrado compartir sus anécdotas y sentimientos con gente que los había vivido en su propia piel; el segundo, por haber encontrado la escena perfecta con la que denunciar las tremendas injusticias que, por aquel entonces, gente como su mejor amigo estaba sufriendo; y, en consecuencia, el argumento de una obra que muy pronto revolucionaría Broadway y que lo consagraría a él, Jonathan Larson –al que muchos veían como un músico fracasado condenado a pasarse el resto de su vida sirviendo mesas-, como artista.