En 5º empezamos repasando lo que ya sabemos. Y para eso nada mejor que el tema Ballade compuesto por Nicolas Berthe (autor también de TechnoManía que el año pasado trabajamos en 6º). Gracias al blog Eduplaneta Musical hemos conocido este wix elaborado por JuanMa, autor del blog Ikasmus.

Etiqueta: compositores

-

Desengrasando los dedos

-

Preparación, casualidad y silencio

Los instrumentos musicales pueden utilizarse no sólo de la manera que les es más propia, sino también mediante técnicas heterodoxas: por ejemplo, los instrumentos de cuerda pueden producir sonidos percutidos golpeando la caja de resonancia con diferentes partes de la mano (la palma, la yema de los dedos, los nudillos, …) y en lugar de con las crines del arco, en los instrumentos de cuerda frotada, se puede provocar la vibración de las cuerdas golpeándolas o frotándolas con la madera de ese mismo accesorio, un efecto denominado con las palabras italianas col legno.

Los instrumentos musicales pueden utilizarse no sólo de la manera que les es más propia, sino también mediante técnicas heterodoxas: por ejemplo, los instrumentos de cuerda pueden producir sonidos percutidos golpeando la caja de resonancia con diferentes partes de la mano (la palma, la yema de los dedos, los nudillos, …) y en lugar de con las crines del arco, en los instrumentos de cuerda frotada, se puede provocar la vibración de las cuerdas golpeándolas o frotándolas con la madera de ese mismo accesorio, un efecto denominado con las palabras italianas col legno.Los instrumentos de viento también tienen algunas maneras inusuales de producir sonido como por ejemplo el flutter-tonguing (frecuentemente anotado en las partituras en italiano: frullato o en alemán: Flatterzungue) o el slap tongue, un efecto muy bien explicado en este vídeo.

Estas maneras no convencionales de emitir sonidos son sólo algunas de las llamadas técnicas extendidas, presentes no sólo en todos los instrumentos musicales, sino también en la voz (entendida como el instrumento del cantante) donde el ejemplo más conocido y espectacular es el beatboxing.

Hasta aquí hemos hablado de técnicas extendidas en las que quien actúa de manera diferente de lo habitual es el instrumentista. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es un caso en el que el ejecutante toca con una técnica convencional en un instrumento que ha sido modificado previamente según las intenciones del compositor.

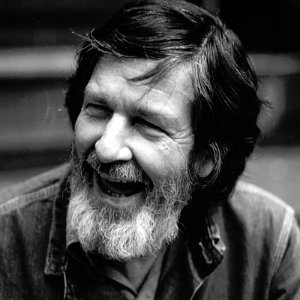

Aunque otros autores anteriores, como Satie o Villa-Lobos, sintieron la necesidad de modificar el timbre del piano para conseguir determinadas atmósferas, fue John Cage el primero en realizar una profunda experimentación tímbrica con este instrumento en 1940, inventando así el piano preparado.

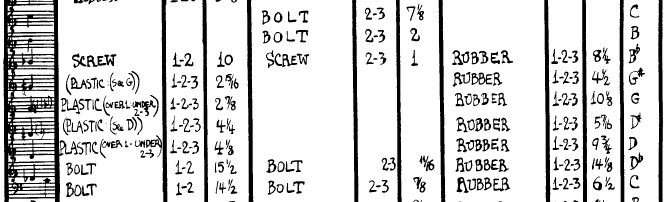

A este compositor, del que hoy celebramos el centenario de su nacimiento, le había sido encargada la música para un ballet, Bacchanale, que iba a representarse en una sala demasiado pequeña para contener los instrumentos de percusión necesarios para su idea originaria. Por eso modificó un piano, insertando entre las cuerdas varios objetos, que indicó con mucha precisión en una tabla similar a la del siguiente fragmento.

El pianista iba a tocar las teclas como de costumbre, pero el sonido resultante de cada una de ellas sería muy sorprendente. En el siguiente vídeo podemos ver el proceso de preparación de un piano empleando esa misma tabla y escuchar un poco el efecto acústico.

La obra para la que están preparando el piano del vídeo anterior es Sonatas and Interludes, tal vez la obra más representativa y seguramente la más celebrada de la larga lista de obras para piano preparado que Cage compuso tras Bacchanale. Se trata de una colección de 20 piezas que el músico estadounidense escribió entre 1946 y 1948, reflejando en ellas la influencia de la música y la filosofía indias por las que había empezado a interesarse. Aquí la obra completa.

Posteriormente, su interés por la cultura oriental le llevó a conocer el Libro de las mutaciones (I Ching) y a investigar sobre el azar. En 1951 compuso Music of Change, una pieza para piano solo (normal, no preparado), en la que muchas decisiones musicales están tomadas al azar mediante el lanzamiento de monedas. De la participación de la casualidad en el proceso creativo es de donde viene la definición de música aleatoria con la que se conoce este método compositivo.

Cage extremó la presencia del azar en la música en una obra que compuso el año siguiente y que es sin lugar a duda su composición más famosa: 4’33”. Se trata de una pieza en tres movimientos cuya partitura consiste en una sola palabra: Tacet.

El silencio musical indicado en la partitura durante los 4 minutos y 33 segundos que dura la pieza no es un silencio absoluto, algo que en realidad ni siquiera existe, ni siquiera en el lugar más silencioso del planeta. Esta “provocación” de Cage no fue recibida de la manera que el compositor esperaba. Él mismo declaró tras su estreno en Nueva York:

No entendieron su objetivo. No existe eso llamado silencio. Lo que pensaron que era silencio, porque no sabían como escuchar, estaba lleno de sonidos accidentales. Podías oir el viento golpeando fuera durante el primer movimiento. Durante el segundo, gotas de lluvia comenzaron a golpetear sobre el techo, y durante el tercero la propia gente hacía todo tipo de sonidos interesantes a medida que hablaban o salían.

Es muy difícil profundizar en (aunque por otro lado muy fácil intuir) las implicaciones cognitivas y emocionales de la “escucha” de esta obra por parte de un público ignaro así como las consecuencias filosóficas y musicales en los autores contemporáneos y posteriores. Desde este punto de vista, podríamos decir que Cage nos ha dejado el silencio más estrepitoso que nunca se haya oído.

La entrada Preparación, casualidad y silencio ha sido publicada primero en educacionmusical.es.

-

Clair de lune

Como todos sabemos, el claro de luna es la luz solar que nuestro satélite refleja hacia la Tierra, una luz que cambia constantemente, tanto de intensidad como de calidad, pues la Luna es el astro más variable cuando es observado desde nuestro punto de vista. Ya lo decía allá por el siglo XII el anónimo poeta que escribió O Fortuna, un poema perteneciente al manuscrito Carmina Burana que ocho siglos después Carl Orff hizo conocer al gran público a través de su espectacular musicalización tanto de esta pieza, que abre y cierra toda la cantata Carmina Burana, como de cada uno de los otros números que completan esa obra.

A pesar de esta extrema mutabilidad del claro de luna -que va de la completa oscuridad del novilunio, que en los sitios distantes de los focos de contaminación lumínica permite a las estrellas adueñarse del firmamento, hasta la claridad casi diurna de los plenilunios más brillantes- cuando dejamos a un lado la astronomía y hablamos de “claro de luna” con una perspectiva artística en general y musical en particular, nos imaginamos una luz íntima, casi de ensueño, tal vez algo misteriosa, seguramente muy evocadora de recuerdos y sentimientos; una luz capaz de deformar las cosas enseñándonoslas con un aspecto nuevo y permitiéndonos descubrir su lado más sugerente y fascinante. Estamos entrando en un plano romántico, como el que estaba explorando Beethoven cuando escribía su propio Claro de luna.

En realidad, lo de Claro de luna, mucho más sugestivo que Sonata para piano nº 14 en do sostenido menor “Quasi una fantasia”, Op. 27, nº 2, no fue idea de Beethoven, sino del poeta y crítico musical alemán Ludwig Rellstab, que asoció esa sonata al efecto de los rayos lunares sobre el lago de Lucerna.

Existe otro famosísimo Claro de luna para piano, el que compuso Claude Debussy, compositor francés del que hoy celebramos el 150º aniversario de su nacimiento. Se trata del tercer movimiento de la Suite bergamasque (en la wiki del IMSLP están disponibles para consulta y descarga gratuita las partituras de la obra completa y de varios arreglos para diferentes formaciones instrumentales).

Tanto el título de ese movimiento, precisamente Clair de lune, como el de la suite completa, aunque los haya decidido el autor mismo, de alguna manera también se los deben a un poeta, el francés Paul Verlaine. De hecho, para la composición de esta obra Debussy se inspiró en su colección de poemas Fêtes galantes, término que define las fiestas al aire libre que solía celebrar la aristocracia francesa durante buena parte del siglo XVIII. El primer poema de este libro se titula Clair de lune y en su segundo verso habla de masques et bergamasques, es decir: disfraces y bergamascas, un tipo de danza originario de la ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia.

Los movimientos que componen la Suite bergamasque son cuatro: el brillante Prélude, el refinado Menuet, el tierno Clair de lune y el desenfadado Passepied.

En el siguiente vídeo podemos disfrutar de la Suite bergamasca interpretada magistralmente por el pianista italiano Sergio Fiorentino un año antes de su muerte, ocurrida hace exactamente 14 años.

La entrada Clair de lune ha sido publicada primero en educacionmusical.es.

-

Salieri y la justicia divina

Hace 262 años en Legnago, un pequeño pueblo en la región de Venecia, nacía Antonio Salieri.

Hace 262 años en Legnago, un pequeño pueblo en la región de Venecia, nacía Antonio Salieri.A ver, que levante la mano quien al leer Salieri no ha pensado inmediatamente en Mozart. Muy comprensible, pues los nombres de estos dos compositores están unidos para siempre: primero una tragedia de Pushkin, luego una ópera de Rimski-Korsakov y, finalmente, una película de Forman se han encargado de calar hondo en el imaginario colectivo la convicción de que Salieri asesinó a Mozart.

Sabemos muy bien que eso no ocurrió en absoluto y ya hablamos en su momento de los más que probables orígenes de este bulo. Pero, tal como decía Don Basilio (en este vídeo Ruggero Raimondi), La calunnia è un venticello, y una vez que se levanta es muy difícil cancelarla. Así que, de la misma manera en que al nombrar a Salieri es inevitable evocar a Mozart, al escribir sobre él es igualmente inevitable asumir un tono de defensa, frecuentemente acudiendo al argumento de que el italiano era tan famoso e influyente como para resultar ridícula la acusación de tenerle a su colega una envidia tan furiosa como para inducirlo a tan horrendo crimen.

Cederé a esta tentación sólo por un instante para comentar que la fama de Salieri en la corte austríaca (de la que entonces dependía también el norte de Italia) era tan grande que con 28 años de edad recibió el encargo de una ópera para inaugurar uno de los más importantes teatros líricos del mundo, el Teatro alla Scala de Milán. L’Europa Riconosciuta fue así estrenada el 3 de agosto de 1778 y, tras un larguísimo olvido, fue recuperada para reinaugurar ese mismo teatro tras unas labores de restauro, con Diana Damrau en el rol de Europa y bajo la batuta de Riccardo Muti.

Seis años después, en el Teatro de la Ópera de París, se estrenó otra ópera de Salieri, la tragédie-lyrique Les Danaïdes. En ese contexto, con un género musical y un teatro tan conservadores como esos, no nos debe extrañar que el nombre del joven Salieri apareciera en el cartel de las primeras representaciones al lado del del famosísimo Gluck como colaborador de éste, ya mayor. Sólo cuando la aceptación del público era irreversible, ambos compositores revelaron que el único autor de la música era el italiano.

Uno de los números más bonitos de esta ópera es el aria Par les larmes de votre fille, el llanto de Hipermnestra, la única de las 50 danaides que, desobedeciendo al padre Dánao, se negó a asesinar a su marido, una melodía realmente preciosa.

Cuenta el mito la rivalidad entre Egipto, rey del homónimo territorio, que tenía 50 hijos, y su hermano Dánao, que a su vez tenía 50 hijas. Éstas huyeron con su padre a Argos para evitar el matrimonio con sus primos. Pero éstos las alcanzaron y obligaron al matrimonio. Dánao ordenó entonces a sus hijas llevar una daga para matar cada una a su marido en la noche de bodas. Todas obedecieron la orden del padre menos Hipermnestra, que por eso fue juzgada, salvándose de la condena sólo gracias a la intercesión de la diosa Afrodita.

La justicia divina actúa de nuevo tras la muerte de las 49 hermanas asesinas a manos de Linceo -el hijo supérstite de Egipto y marido de Hipermnestra, que venga así la muerte de sus hermanos- las cuales son condenadas por su crimen en el Averno. Por su parte, la rebelde Hipermnestra, que no respetó la ley impuesta por su padre, quedará absuelta tras su muerte.

Moralejas:

- no siempre las leyes (de los padres o de los políticos) son justas;

- desobedecer las leyes injustas evita la perpetuación de la iniquidad;

- las injusticias tarde o temprano se pagan.

A buen entendedor no le hacen falta más palabras.

La entrada Salieri y la justicia divina ha sido publicada primero en educacionmusical.es.

-

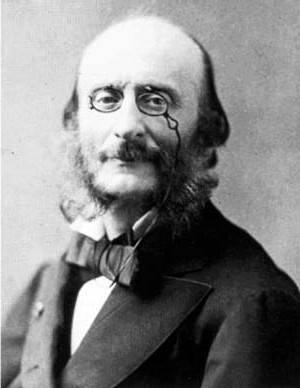

Elvis y la Barcarola de Offenbach

A Jacques Offenbach, compositor francés nacido en Colonia (Alemania) hace exactamente 193 años, se le recuerda sobre todo por su gran aportación al género de la opereta, un teatro musical ligero en el que se alternan partes recitadas con otras cantadas, además de danzas. De hecho se le suele considerar como el padre de este género, que llegará a su máximo esplendor en la Viena de fin de siglo y que de alguna manera podemos considerar como el precursor más importante del moderno musical.

A Jacques Offenbach, compositor francés nacido en Colonia (Alemania) hace exactamente 193 años, se le recuerda sobre todo por su gran aportación al género de la opereta, un teatro musical ligero en el que se alternan partes recitadas con otras cantadas, además de danzas. De hecho se le suele considerar como el padre de este género, que llegará a su máximo esplendor en la Viena de fin de siglo y que de alguna manera podemos considerar como el precursor más importante del moderno musical.SIn embargo hoy aprovechamos su aniversario para recordar las dos únicas óperas (utilizando este término en sentido estricto) que compuso: Die Rheinnixen (Las hadas del Rin) y Los cuentos de Hoffmann. Tal como sugiere el mismo título, el libreto de esta última se basa en varios cuentos de uno de los más importantes exponentes del romanticismo negro, el escritor alemán E.T.A. Hoffmann, incluyendo su relato más famoso, El hombre de arena. Aquí Hoffmann explora uno de los temas del imaginario romántico muy presente también en la literatura fantástica posterior y en el cine: el del autómata, o los intentos de la ciencia y la tecnología de construir un ser humano. Este mismo cuento sirvió de inspiración a Paul Berry para la realización de un cortometraje de animación con la técnica stop motion que obtuvo una nominación al Óscar en 1992.

El número más famoso de Los cuentos de Hoffmann y, junto con el cancan de la opereta Orfeo en los infiernos, de todo el repertorio de Offenbach es sin duda la barcarola Belle nuit, ô nuit d’amour. Curiosamente, el compositor francés no lo escribió para esta ópera, sino para la otra que citamos arriba, Die Rheinnixen, en la que era la canción de los elfos. Offenbach murió sin poder terminar Los cuentos de Hoffmann, tarea que llevó a cabo Ernest Guiraud, quien, además de completar la orquestación y escribir los recitativos, incluyó en la partitura este dúo para soprano y mezzosoprano, en el vídeo siguiente interpretado por Anna Netrebko y Elina Garanča.

En la representación de la ópera, la mezzosoprano tiene que caracterizarse de hombre, pues el personaje que interpreta es el de Nicklausse, un amigo de Hoffmann (el protagonista de la ópera de Offenbach es el mismo poeta que la inspiró), quien canta la barcarola junto con Giulietta, una cortesana veneciana, en un palacio a orillas del Gran Canal.

Esta pieza tiene un carácter melancólico y ensoñador, muy similar al carácter de la ciudad lagunar al atardecer, al que sin duda contribuyen tanto el compás binario compuesto (6/8) como la reiteración de prácticamente todas las frases. Posiblemente ese carácter sea la razón por la que Roberto Benigni la eligió para que sonara en dos momentos de su película La vida es bella (tres Óscars, uno de los cuales fue para la mejor banda sonora): en el momento 24:17, cuando Guido, el protagonista, va al teatro donde representan Los cuentos de Hoffmann para encontrar e intentar conquistar a Dora y en el momento 1:32:08, en el que Guido aprovecha un descuido de los nazis para poner la barcarola por la megafonía y transmitir así a Dora el mensaje de que tanto él como el pequeño Giosué están bien. De todas formas, lo ideal es ver la película completa, si todavía no lo habéis hecho.

En el cine hay también una curiosa versión en clave de rock and roll, nada menos que del rey de este género, Elvis Presley. Se titula Tonight is so Right for Love y pertenece a la banda sonora de G.I. Blues, la primera película que protagonizó Elvis tras volver de los dos años que pasó en Alemania prestando el servicio militar.

Para finalizar, a continuación tenemos la partitura del arreglo que he preparado para flauta dulce soprano, alto y piano.

La entrada Elvis y la Barcarola de Offenbach ha sido publicada primero en educacionmusical.es.