El objetivo de los siguientes ejercicios es ayudar a que los estudiantes experimenten nuevas sensaciones cinestésicas. Estos ejemplos prácticos permiten a los estudiantes identificar hábitos subconscientes y relajar tensiones. Una vez se han interiorizado esas sensaciones cinestésicas, los estudiantes pueden revivirlas al practicar practicar simplemente reviviendo la sensación de dejarse ir, hasta que se convierte en una segunda naturaleza durante la ejecución.

Estos son algunos conceptos generales a tener en cuenta al realizar los ejercicios:

- Cuando nos concentramos en un tema determinado, a veces nos olvidamos de que cualquier movimiento es el resultado de un enfoque global. Si bien es beneficioso aislar los movimientos durante los ejercicios, también hay que tener en cuenta todo el cuerpo desde el principio, sintiéndolo por entero.

- Durante la práctica, evita repetir y repetir y repetir con la esperanza de lograr una respuesta “automática” que simplemente “suceda en algún momento” durante la ejecución. Interpretar es como conducir en una carrera de Fórmula 1. Hay que estar concentrado en el presente, desde la misma línea de salida. Es necesario ejecutar pasajes sintiendo a cada momento las señales de nuestro cuerpo. Si bien es cierto que el trabajo en la sala de práctica nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, no debemos repetir pasajes una y otra vez mecánicamente. Piensa en la forma en que aprendemos a caminar. No realizamos movimientos aislados y otra vez. Nos caemos mucho, pero sin frustrarnos, y nos ponemos de pie de nuevo. La forma en que los niños utilizan sus cuerpos, con mucha energía pero poca tensión, nos puede enseñar mucho.

- Muchas personas contraen o preparan sus cuerpos antes de moverlos en la suposición inconsciente de que esto mejorará la precisión. Sin embargo, el cuerpo es mucho más preciso y está más cómodo cuando no se tensa antes de iniciar un movimiento. Para corregir esto, el profesor pedirá al alumno que pare en medio de una pieza, dejando el arco y el instrumento. Después le pedirá que separe las rodillas, suelte el cuello, afloje la mandíbula, permita que los brazos se muevan tras la espalda, gire el torso hacia la izquierda, y después continúe tocando. Es perfectamente aceptable que el estudiante consiga uno de los cambios cada vez, hasta que finalmente los incorpore todos al mismo tiempo.

- A veces, al tocar, bloqueamos nuestra respiración durante un momento sin darnos cuenta. No dejes de respirar al tocar, ni al realizar los siguientes ejercicios. Recuerda que para todos los ejercicios* que siguen, el objetivo es experimentar una conciencia cinestésica, en vez de buscar una posición o un movimiento físico concreto.

Deja que tu cabeza vaya en diferentes direcciones. No muevas la cabeza voluntariamente, deja que la gravedad se encargue de la fuerza. El profesor también podría guiar la cabeza, avisando al estudiante cada vez que se sienta resistencia.

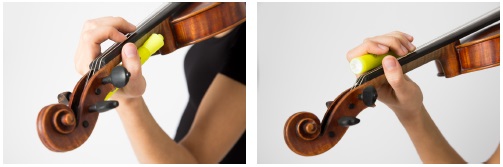

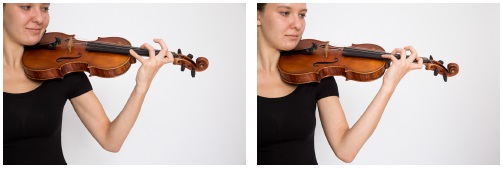

Inclina un poco la cabeza, pero no presiones sobre el violín. Siente lo poco que hace falta para “sostener” el violín.

Toca con la cabeza fuera del violín (sin que toque el violín).

Habla, o lee algo mientras tocas para asegurarte de que no estás apretando los dientes.

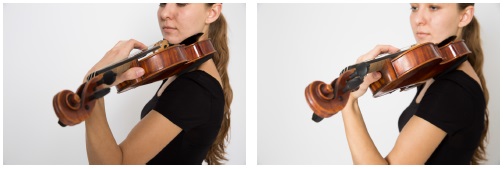

Reposa el codo izquierdo sobre el atril. Concéntrate en el peso disfrutando del apoyo. Pide a alguien que te sostenga el brazo y deja que su peso actúe. Te informará de si estás relajado o no. Experimenta la diferencia entre presionar hacia abajo y dejar caer.

Balancea tu codo izquierdo dentro y fuera para cerciorarte de que no estás atascado en una postura incorrecta.

Sin el violín, deja tu mano izquierda floja, dejándola caer hacia fuera de tu cuerpo. Recuerda esa sensación cuando sostengas el violín.

No aprietes la mano izquierda. Usa las articulaciones como los teclas de un piano. Algo así como al sostener un vaso de agua, no aprietes más de lo necesario. Este principio se aplica también a la mano derecha.

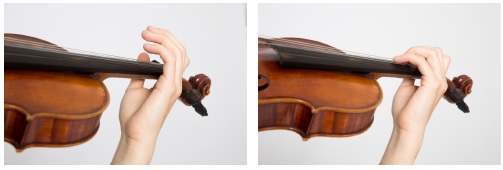

Practica la relajación de la mano izquierda colocando un rotulador grueso o un corcho entre el pulgar y el mástil, e igualmente entre los dedos y las cuerdas.

Asegúrate de que el movimiento principal de los dedos de la mano izquierda ocurra en la articulación de la mano con la base de los dedos. Al principio muchas personas tienen una conciencia escasa y limitada de esta articulación. Aunque la mayoría se fijan en la línea que forma la mano sirve de base a los dedos, al mirar nuestras manos desde un lado, nos damos cuenta de que las articulaciones están más bajas que eso. Incluso, si consideramos el esqueleto, recordemos que los huesos de los dedos ahora nacen en la muñeca.

Tener conciencia de la ubicación de las articulaciones nos puede ayudar a entender y a sentir como funcionan los movimientos de la mano derecha, y podemos también mejorar la forma en que la usamos.

Suelta el pulgar izquierdo de vez en cuando un rato. Muévelo en círculos para asegurarte de que está relajado y ayudando a los otros dedos, y no aferrándose a un acantilado para salvar la vida o estrangulando el cuello del violín.

Practica las extensiones mediante la relajación/liberación de los músculos, en vez de empujarlos forzando su alcance. Al final, intenta encontrar digitaciones que no creen tensiones que puedan llevarte a fallar en la interpretación. Prueba con retro extensiones entre dedos para descubrir cómo se puede llegar más lejos soltando en vez de tensionando.

El pulgar en posiciones altas: plantéate relajar el pulgar para tener la mano en una postura cómoda. (Nota: sin almohadilla esto podría no ser posible). La mano necesita estar libre para tocar afinado y para que los dedos tengan facilidad de movimiento.

Imagina que el arco es una espada y juega con ella, moviéndola por el aire, dejando cada parte de tu cuerpo relajada. (Esto es un gran ejercicio para principiantes, así ganan confianza con el arco como una extensión de sus cuerpos).

Imagínate que tienes un balón bajo el brazo. Mantén esa sensación de facilidad cuando toques.

Mueve el codo derecho arriba y abajo, intentando conocer los extremos de esa zona, asegurándote de no quedarte anclado en una posición.

Imagina que hay una mosca posada sobre una cuerda. Imagina ahora que tu mano es la mosca y tu brazo es la cuerda flexible que la deja ir a cualquier sitio sin resistirse. Compara esta sensación intentando alcanzar esos lugares desde tu hombro.

Reposa (sin moverlas) diferentes partes del brazo y mueve otras articulaciones para “entrar en contacto” con tu cuerpo y desarrollar más herramientas de relajación. Puedes usar un atril para sujetar el codo, antebrazo o mano, para trabajar una parte específica, relajando el resto.

- Ejercicios de arco para despertar los dedos y ser más consciente de cómo se mueven y sienten. Recomiendo realizar estos ejercicios con el brazo derecho recto y de frente, en un ángulo de 90º con el cuerpo. También es buena idea hacerlo con un bolígrafo en vez de con el arco.

- Limpiaparabrisas: utiliza sólo el meñique para realizar este movimiento.

Mueve el arco arriba y abajo. El pulgar y los otros cuatros dedos lo realizan al expandirse y contraerse.

Mueve el arco arriba y abajo usando un patrón diagonal de dedos. Comienza con una sujeción normal del arco. Muévelo abajo y al frente (los dedos en dirección a la punta del arco), volviendo luego a la posición inicial; entonces hacia abajo y atrás (con los dedos en dirección a la nuez). Repite.

Levanta cada uno de los dedos repetidamente.

Levanta diferentes combinaciones de dedos repetidamente. (Por ejemplo, el índice y anular, medio y meñique, etc.) Toca utilizando diferentes combinaciones para experimentar las diferentes funciones de cada dedo.

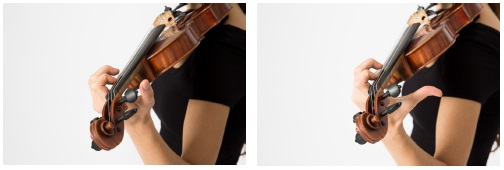

Sostén el arco sin emplear el pulgar. Mueve el pulgar libremente en círculos. Haz esto sobre una cama para prevenir que el arco se te pudiera caer. (Truco: el dedo medio sujeta el arco por abajo, y el resto desde arriba).

Empuja el pulgar con otro dedo para asegurarte de que la articulación es flexible y no está bloqueada.

Camina con tus dedos, hacia la punta. Mueve los dedos en este orden: índice, medio, pulgar, anular, meñique. El arco no se debe mover. Puedes intentar algunos de estos ejercicios sosteniendo el arco por otro sitio, más cerca de la punta. Tu meñique tendrá que trabajar duro.

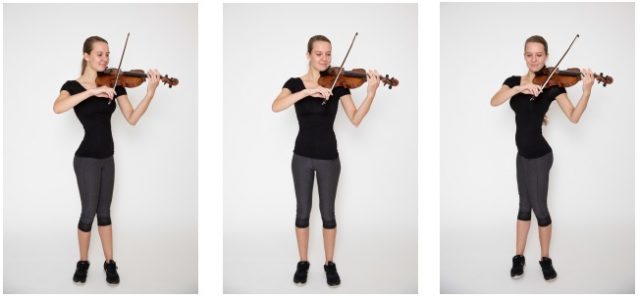

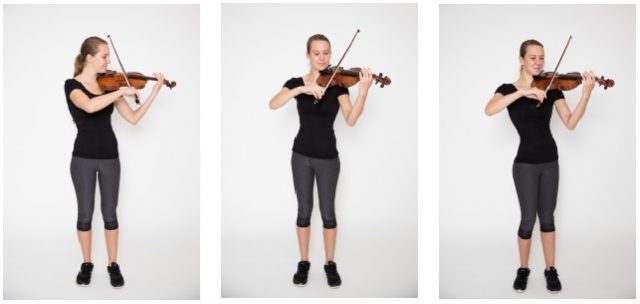

Camina mientras estás tocando.

Mientras estás tocando, agáchate y yérguete flexionando las piernas.

Rota tus caderas mientras tocas.

Rota el torso mientras tocas. El objetivo de estos ejercicios es asegurarte de que no estás bloqueando ninguna parte de tu cuerpo.

*Cualquier lesión producida por la correcta o incorrecta realización de estos ejercicios es únicamente responsabilidad de la persona que los realice. Tomás Cotik y sus colaboradores no asumen ninguna responsabilidad por daños al instrumento y/o arco causados al realizar estos ejercicios.

Algunos conceptos son descritos en profundidad en los siguientes artículos:

- William Conable, “The Alexander Technique,” Journal of the Violin Society of America, 13, no. 1 (1993), 126-132.

- Charles Jay Stein, “The Alexander Technique: Its Basic Principles Applied to the Teaching and Performing of Stringed Instruments,” American String Teacher, 49:3 (August 1999), 75-77.

- Fotos: So-Ming Kang

- Estudiante, modelo y ayudante: Patricia Jancova

- Fuente original del artículo: The Strad