Por aquí conocemos a Tracy Silverman por el interesante método que publicó hace pocos años orientado a dominar el violín como instrumento rítmico, un libro que me cambió la forma de tocar acompañamientos y me ayudó a tocar con ritmo de forma mucho más precisa, interesante y efectiva.

Tracy Silverman es un referente absoluto en el mundo del violín contemporáneo, no solo por su maestría en el manejo del violín eléctrico de 6 cuerdas, instrumento que ha elevado hasta las salas de conciertos, a tal punto que ha sido el dedicatario de composiciones como el concierto para violín eléctrico de John Adams “The Dharma at Big Sur”; también estrenó “The Palmian Chord Ryddle” del legendario padre del minimalismo (del que publicamos un artículo hace poco) Terry Riley, estrenada por Silverman en 2012, así como otros varios grandes conciertos de prestigiosos compositores contemporáneos. Además, ha sido violín primero del legendario cuarteto de cuerda Turtle Island String Quartet, que revolucionó el repertorio que una agrupación de cuerda tradicional podía enfrentar, incursionando en estilos como el jazz, el rock, el folk o el blues, siempre desde una visión eminentemente singular y desprejuiciada.

Y además de todo esto, Tracy Silverman desarrolla una labor pedagógica incesante, tanto en el desarrollo de su método rítmico como en la divulgación del violín eléctrico, convencional o de 6 cuerdas.

Así que no sorprende esta nueva incursión en la divulgación, orientada en esta ocasión al más inaccesible mundo de la música modal, y su aplicación a la interpretación del jazz.

Debo aconsejar para este libro un nivel básico de conocimientos (entre otros dominar el idioma inglés, claro) para poder tener una base y extraer sus enseñanzas. Sumergirse en la práctica de los modos griegos es una tarea que puede ser fascinante pero también abrumadora, así que es mejor partir ya con algunos conocimientos sobre armonía y teoría musical general.

A pesar de lo anterior, el autor no intenta agobiarte con explicaciones teóricas; su enfoque es eminentemente práctico, basado en una sencilla práctica de patrones de digitación en el diapasón que ejerciten la memoria muscular y la familiarización con las diversas sensaciones que ofrece cada modo.

En este libro, no hago hincapié en la teoría ni en la armonía como la mayoría de los libros de improvisación de jazz. La premisa es que el primer paso para alcanzar la maestría es comprender la realidad física, la memoria muscular en nuestras manos, y añadir la comprensión intelectual posteriormente, como aprender un idioma mediante la experiencia conversacional en lugar del análisis gramatical.

Además, no tratará las típicas cadencias jazz dominante-tónica del bebop, con su típica función armónica II-V-I, no indagará en esos movimientos armónicos con cambios de acorde, sino en improvisar e intentar crear interés dentro de un contexto armónico mucho más estático, a veces con sencillas transposiciones de medio tono manteniendo los mismos patrones. Esto es similar a lo que ocurre en otros estilos como la música india, el maqam u otros estilos antiguos tradicionales de Asia, donde la modalidad y la ausencia del movimiento armónico típcamente occidental son característicos. Los movimientos más probables son de cambios de tono o medio tono con cambios de posición pero manteniendo el mismo patrón.

Así, este libro se centra en:

Una comprensión más tradicional del jazz modal, que incluye cómo tocar solos en modos específicos, tocando dentro de la estructura armónica.

Un enfoque más libre, basado en la arquitectura de cada patrón, que nos permite improvisar fácilmente más allá de los patrones armónicos funcionales tradicionales, tocando fuera de esa estructura.

Los patrones

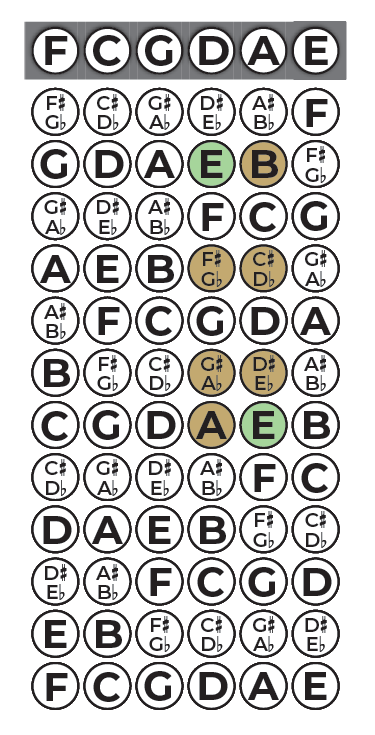

Esto es algo que todos los violinistas intuitivamente vamos interiorizando. Los patrones son las distintas disposiciones de los cuatro dedos de la mano izquierda en el diapasón para tocar una escala, habitualmente en dos cuerdas aduyacentes. Por ejemplo el patrón del modo mayor sería así:

Notaréis que hay seis cuerdas representadas, y es que sí, este libro está dirigido no solo a violín y viola (que escogerían sus cuatro cuerdas correspondientes) sino también al violín de 5 y 6 cuerdas, de modo que cada uno deberá tomar el patrón en las cuerdas que le correspondan.

La idea de los patrones, figuras, o como queráis llamarlo, es muy habitual entre guitarristas o teclistas, pero no tanto entre violinistas, cuya tendencia a la melodía y ausencia de trastes nos hace olvidar a menudo la estructura subyacente en toda música. Sin embargo, su uso en nuestro instrumento tiene también ventajas:

- Los patrones facilitan que la transposición sea una acción cómoda y habitual en la improvisación.

- El intervalo de octava es la clave de un vocabulario exclusivamente centrado en el violín. Violines y las violas se afinan en quintas en lugar de en cuartas y una tercera como una guitarra, por lo que la disposición física del intervalo de octava proporciona a los violinistas y violas un sonido único.

- Un enfoque teórico centrado en el violín (es decir, modos y escalas) es particularmente útil, ya que el marco de una octava incluye una escala completa. La disposición física de los dedos en el marco facilita la interpretación de intervalos y escalas.

El libro está dividodo en dos partes:

Una primera parte en siete estudios de varias partes, uno para cada modo de la escala mayor, teniendo en cuenta como serían dependiendo de en qué dedo empezara la nota raíz, así como algunas técnicas o trucos (patrones espejo, riffs para interiorizar las peculiaridades principales de cada modo, las que le dan su «sabor»).

Una segunda parte en la que se exploran armonías que no están directamente relacionadas con los modos de la escala mayor, pero que se utilizan comúnmente en la improvisación del jazz modal. Patrones de cuartas, escalas disminuidas, de tono entero, etc.

Y finalmente, unas páginas dedicadas a analizar algunos fragmentos:

- Un solo del genial Jean Luc Ponty, concretamente del tema «Eighty-One” del album «Electric Connection».

- Un solo de Zbigniew Seifert: «Improvisación basada en “Quo Vadis”

Y si has llegado hasta aquí, habiendo trabajado intensamente todo el contenido de este manual, enhorabuena, porque, en mi opinión, este es uno de esos libros de referencia a tener y practicar en nuestra rutina diaria. No para empezarlo y esperar tenerlo dominado en tres meses, no, sino para trabajar durante toda una carrera.

Si tu objetivo y tu estilo de música es el jazz, una gran referencia.

Yo lo adquirí en la editora Mel Bay en formato digital por 24,99$. En formato físico solo lo he visto en Amazon USA, por casi el mismo precio pero al que hay que sumar el transporte.